11.庵治石特有の商習慣

どんな業種にも商売をしていくうえでの昔からの決まりごと、

その業種特有の商習慣というものが世の中には存在します。

もちろん、石材業界も特有の商習慣というものがありますが、

特に庵治石の産地には、それが色濃く残っているように思われます。

「石屋」という仕事は、一種独特の職人気質な業種であり、

その技術は、書物等での確立したマニュアルがあるものではなく、

親方や兄弟子の仕事を見て、じかに教わり徐々に会得してゆくものです。

それゆえ、親子や兄弟、親戚関係の場合が多く、その師弟関係は

、

一般業種の上司と部下の関係と比べると、繋がりは深いといえるでしょう。

また、石を運搬する手段も少なく、人力中心のその昔では、

重量のある石材は遠方への運搬が困難であったことから、

石屋は石が産出される地域に集中して存在していました。

その当時は、遠方への石材運搬手段には、主に石船と呼ばれる

石材運搬専門の船を使用するのが通常であったため、

従来より「石屋」と船とは、密接な関係にあったのです。

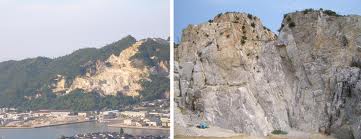

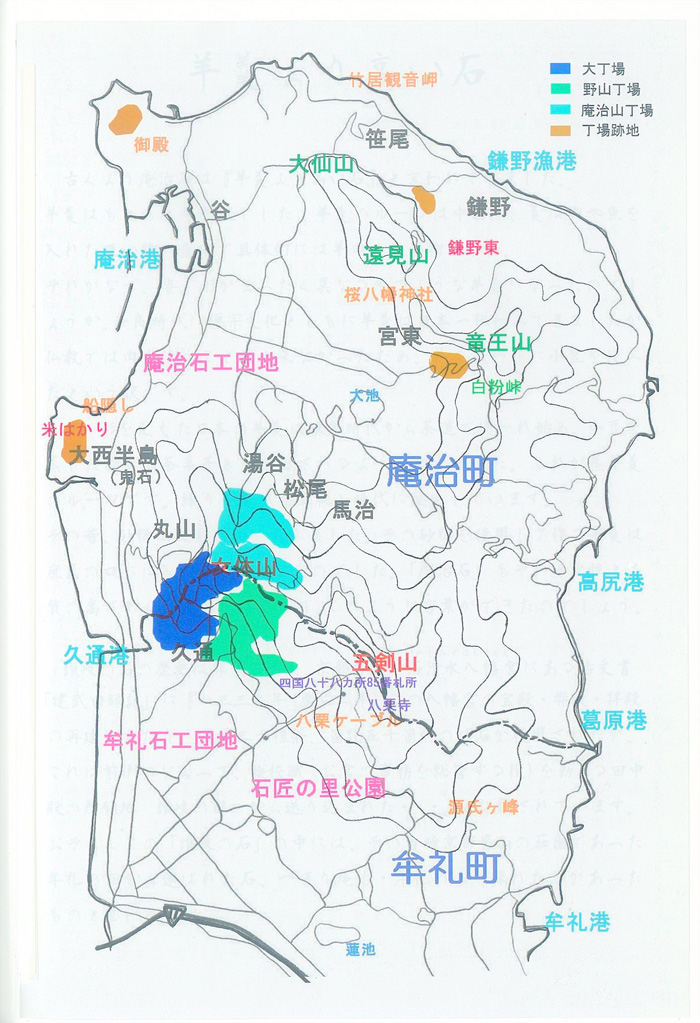

▲日本一の銘石「庵治石」の採石丁場を望む

四方を海に囲まれた島国である日本の中でも、

瀬戸内海は海流が穏やかなため、船の往来が比較的容易で、

その昔から、様々な地方との交易が盛んでした。

その瀬戸内海に面した庵治・牟礼地区においても、

船は、生活に欠かせない交易の交通手段でした。

特に、石材を様々な地域に運ぶ必要がある石屋にとって、

港のある庵治・牟礼地区は非常に都合がよかったといえます。

庵治石の産地は半島にあるため、採石丁場から港までは近く、

昔の丁場は、裾野の部分が海に繋がっていることも多かったのです。

そのため、石屋は庵治・牟礼の中でも他の地域には広がらず、

海岸沿いや港の近辺に集中したようであります。

庵治石産地の石材関連業者は狭い地域に密集しているのと、

技術の承継を必要とするため、親兄弟など先祖代々受け継がれてきたり、

師弟関係としての繋がりが深い石屋が多いといえるでしょう。

それが意味するものは、庵治石産地の「石屋」は地域に密着し、

縦横の繋がりが非常に深く、独特の習慣が定着しやすいということです。

これは、今現在の庵治・牟礼においても色濃く残っており、

いわゆる「よそ者」の新規参入は非常に難しい代わりに、

極めて扱いにくい庵治石を加工する石屋としての技術の継承を行い、

天下の銘石「庵治石」というブランドを確立し、

それを受け継ぎ、守ってゆくうえでは、大きな利点となっているのです。

▲庵治石の町、「庵治町」「牟礼町」の見取り図

天下の銘石「庵治石」というブランド

庵治石の産地である庵治・牟礼の石材業者であれば、

すべての業者が庵治石をメインとして取り扱っているわけではありません。

また誰でもが、採石業者から直接、庵治石の原石の仕入れはできません。

庵治石を取り扱うには、庵治産地の中においても、

信用・実績・繋がり等が重視され、厳選されています。

したがって、庵治石のルートは昔からの流れにそって定着したものが多い。

この、庵治石特有のルートに関しての賛否はともかくとして、

庵治石というブランドを守ってゆくうえでは利点といえるでしょう。

どこの丁場で採掘された庵治石は、どこの加工工場で加工され、

どのようなルートをたどり、どこの石材店に販売され、

消費者のもとに届くのかを、容易に知ることができるシステムになっており、

乱売を防ぐという意味でも、利点の一つに挙げられるでしょう。

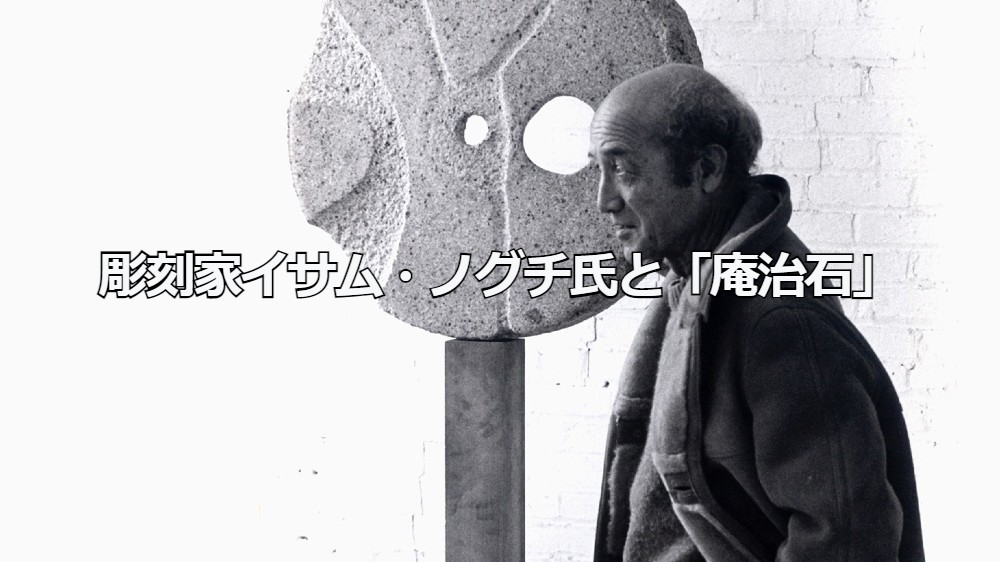

そして、庵治石が近年において、これほどまでにブランド化した背景には、

もちろん、庵治石が貴重で優れた素材であることに加え、

庵治産地の数ある石材業者の中から特に厳選された、

「庵治石を取り扱える石屋」としての自負も影響しているように思われます。

この自負こそが、製品をつくり販売していくうえの重要な要素となり、

「良い庵治石」を「良いお客様」に提供し続けなければならないという、

責任感・使命感を生み、実行していく原動力となっているように思われます。